2025.09.29|お知らせ

飲食店のバリアフリー化で失敗しないために知っておきたい3つのポイント

目次

バリアフリー化は、単なる設備の整備ではありません。動線や情報伝達、接客のあり方まで含めた計画が求められます。誰にとっても過ごしやすい空間を実現するためには、事前に押さえておきたい視点があります。本記事では、失敗を防ぐために必要な具体的ポイントを論理的に整理し、実用的なバリアフリー設計の考え方を解説します。

バリアフリー化の目的を明確にする

法的義務と任意対応の違いを理解する

飲食店のバリアフリー対応には、義務として求められるものと、任意で取り組むものがあります。この違いを正しく把握することが、導入時の判断を迷わせないための出発点です。建築物の構造や規模によって、適用される基準や法的要件が異なる場合があり、それによって対応範囲も変わってきます。

たとえば、法規で義務化されていない部分であっても、利用者の視点から見ると支障を感じる場面は多くあります。単に「ルールに従っていればよい」という考え方ではなく、誰にとっても安心して使える空間づくりを目指す視点が重要です。制度の枠を超えて、実際の利用者がどう感じるかに目を向けることが、より本質的なバリアフリー化への第一歩となります。

全員が使いやすい設計=差別化につながる

バリアフリー対応は、障害のある人や高齢者だけを対象とするものではありません。身体的な制約を抱えていなくても、ベビーカーを利用する人や、荷物が多い状態で来店する人など、さまざまな状況にある利用者が存在します。こうした多様な人々にとっての「使いやすさ」を提供することが、結果的に店舗の印象を高めることにつながります。

また、利用者が無意識に快適さを感じられる空間は、選ばれ続ける理由になります。バリアフリー化は一見するとコストや手間がかかるものと捉えられがちですが、それ以上に信頼性やリピート意欲を生む要素として作用します。他店との差別化を図るうえでも、設備や対応の質が店舗の印象を大きく左右します。

経営的な視点からも、バリアフリーは「対応しているかどうか」で判断される基準のひとつになりつつあります。つまり、設計上の一要素ではなく、ブランディングやサービスの一部として捉えるべき存在といえます。

コンセプトに応じた設計意図を持つ

バリアフリー対応を行う際には、「どのような空間を目指すのか」という店舗のコンセプトと矛盾がないように設計方針を定めることが重要です。たとえば、落ち着いた雰囲気を演出したい店舗であれば、段差や照明、音の響きなどをどのように調整するかが大きなポイントになります。

また、利用者層に応じて、求められる対応内容が変わることもあります。高齢の来店者が多い店舗では、手すりや通路幅といった物理的な配慮が必要になりますし、ファミリー層が中心であれば、ベビーカー対応や音環境への配慮が重視されることがあります。

このように、単にチェックリストを埋めるようなバリアフリー対応ではなく、店舗の方向性や来店者のニーズに合わせて「どこまで」「どのように」対応するかを決めることが大切です。その設計意図が明確であるほど、利用者にとっての快適性も高まり、結果として店舗全体の満足度向上につながります。

設備面での対応ポイントを見落とさない

出入口の段差とドアの開閉のしやすさ

バリアフリー設計の中でも、出入口の構造はもっとも基本的でありながら、最も影響が大きいポイントの一つです。段差のある出入口は、車椅子やベビーカーの利用者だけでなく、高齢者や足腰に不安がある人にとっても大きな障壁になります。スロープの設置や段差の解消は、誰もが入りやすい店舗づくりの基盤になります。

さらに、ドアの構造にも注意が必要です。自動ドアを採用することは理想的な手段ですが、手動ドアの場合でも、軽く開閉できる構造であるか、視認性が高い取手がついているかなど、細かい点が使い勝手を左右します。押す・引くの方向が明確になっていることも重要です。来店時に体への負担を感じさせない動線設計が、第一印象に大きく関わってきます。

通路幅・椅子・テーブルの選定の重要性

店内の通路幅が狭いと、利用者同士のすれ違いが困難になり、移動にストレスを与える要因となります。特に車椅子や歩行補助器を使用する人にとっては、十分な回転スペースが確保されていないと、スムーズな移動が難しくなります。狭さを感じさせない余裕ある動線計画が必要です。

また、座席周りの設備も見逃せません。可動式の椅子や、下に脚が入りやすいテーブルの選定は、身体の動きに制限がある人にとって大きな違いになります。特に固定されたベンチシートや、低すぎるテーブルは、立ち上がり動作に支障をきたすことがあるため、柔軟に対応できる家具の選定が有効です。

さらに、座席の位置やテーブルの形状によっては、付き添いの方とのコミュニケーションが取りづらくなるケースもあるため、視界や距離感への配慮も重要になります。空間の構成を単なる面積の有効活用としてではなく、「過ごしやすさ」の視点で捉えることが求められます。

トイレや導線上の配慮も欠かせない

トイレは飲食店の利用満足度を大きく左右する場所のひとつです。バリアフリー対応のトイレが設置されているかどうかに加えて、そこまでの動線が安全でわかりやすいかどうかも重要なチェックポイントです。段差のない経路で、迷いにくい表示があることが、安心して利用できる環境づくりに直結します。

また、トイレのドアの幅や開閉のしやすさ、手すりの設置、床の滑りにくさといった細部の設計にも気を配る必要があります。利用する人の身体状況に応じた配慮が求められるため、設計段階で専門的な知見を取り入れることが有効です。

店内の動線全体を通じて、滞在中の行動が自然にできるように計画されているかは、バリアフリーの効果を左右する要素です。表面的な設備だけでなく、利用者の一連の動きを想定し、段差や障害物、視認性の悪さといった細かなストレス要因を減らすことが、本質的な配慮につながります。

情報バリアフリーの視点を取り入れる

バリアフリー対応の情報を積極的に発信

店舗がどれだけバリアフリーに配慮していても、その情報が伝わっていなければ意味がありません。たとえば、段差の有無や車椅子での来店可否、多目的トイレの設置状況などは、利用者にとって事前に知っておきたい情報です。こうした要素を公式ウェブサイトや店舗紹介ページに明記することで、来店前の判断材料になります。

また、店舗紹介サイトやSNSなど外部メディアへの掲載内容にも、バリアフリーに関する情報が含まれているかどうかを確認することが大切です。情報が不足している場合は、自ら更新を依頼することで来店のハードルを下げることができます。

対応状況を明確にすることは、安心感の提供だけでなく、配慮ある店舗としてのイメージ形成にもつながります。利用者が情報を探す手間を減らすだけでも、店舗の印象は大きく変わる可能性があります。

来店前の安心感を与える配慮

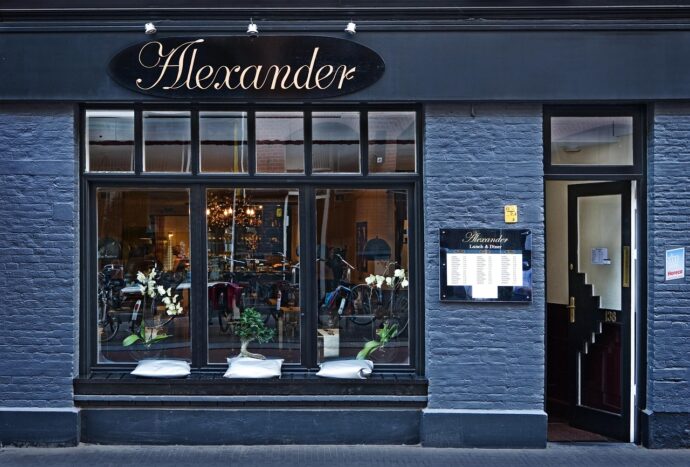

情報バリアフリーは、実際の設備や接客と同じくらい来店体験に影響を与えます。店舗の外観や店内の様子がわかる写真を掲載することは、空間のイメージを持ちやすくし、特に初めて来店する人の不安を和らげる効果があります。

さらに、よくある質問への回答として「ベビーカーは入れますか?」「補助犬は同伴可能ですか?」といった具体的な内容を記載しておくことも有効です。利用者が自分の状況に合わせて事前に判断できるような情報提供が、スムーズな来店につながります。

電話やメールでの問い合わせ対応にも、丁寧な対応フローを準備しておくと、より信頼感を高めることができます。事前連絡が必要な場合には、その旨をわかりやすく記載し、問い合わせがしやすい環境を整えておくことも大切です。

視覚・聴覚への対応も計画に含める

情報提供においては、視覚や聴覚に制限のある人への配慮も欠かせません。たとえば、メニュー表においては、文字の大きさや色のコントラストに注意を払うことが求められます。また、ピクトグラムやアイコンを活用した視認性の高い表示も、情報伝達の精度を高める手段の一つです。

聴覚に関しては、接客時の筆談対応が必要になる場合があります。筆談ボードの準備や、案内内容を紙にまとめて渡すといった対応が、コミュニケーションのしやすさにつながります。音声案内の代替として文字情報を活用することも効果的です。

これらの対応は、単に一部の人向けではなく、誰にとっても理解しやすい環境をつくることにつながります。情報の伝え方そのものに配慮を加えることで、より多くの利用者にとってストレスの少ない店舗運営が可能になります。

スタッフ対応=“心のバリアフリー”の重要性

マニュアル化ではなく柔軟な対応力を育てる

設備や設計によるバリアフリーが整っていたとしても、実際の接客対応が利用者にストレスを与えてしまっては意味がありません。心のバリアフリーとは、物理的な配慮に加えて、スタッフ一人ひとりが利用者の状況やニーズを柔軟に受け止め、適切に行動できる体制を指します。

マニュアルによる基本的な対応方針を整備することは有効ですが、それだけでは不十分です。利用者の状況は千差万別であり、場面ごとに異なる対応が求められます。そのためには、スタッフ自身が状況を観察し、言葉にならないサインにも気づける力を養うことが重要です。

一律のルールに頼るのではなく、あくまで「今この人にとって何が必要か」を考えながら行動する姿勢が求められます。形式的なサービスではなく、相手の視点に立った対応が、心のバリアフリーを実現する鍵になります。

声かけの仕方や接し方が店舗の印象を決める

バリアフリーの接客においては、物理的な手助けよりも、言葉による配慮が効果的な場面も多くあります。たとえば、荷物を持っている人や足元が不安定な高齢者に対して、さりげなく声をかけるだけで、不安を和らげることができます。

大切なのは、特別扱いするのではなく、自然な形でサポートを申し出ることです。「お困りのことがあればお知らせください」といった一言でも、相手に安心感を与えることができます。反対に、過剰な気遣いや無遠慮な言動は、かえって距離を感じさせてしまうこともあるため、言葉選びやタイミングには慎重さが求められます。

表情や声のトーン、距離感なども含めた全体の接し方が、店舗の印象を左右します。どれだけ設備が整っていても、接客の質が低ければ、バリアフリー対応として評価されにくくなります。だからこそ、スタッフ教育においては、接し方そのものを見直すことが大切です。

設備が万全でなくても信頼される接客とは

すべてのバリアフリー設備を完備することが難しいケースもあります。限られたスペースや予算のなかでは、設備面の対応に限界があるのは事実です。しかし、だからこそ「対応できる体制があるかどうか」が、店舗の信頼性を左右する要素になります。

たとえば、車椅子の利用者が来店した際に、段差を補う補助器具がない場合でも、スタッフが安全に誘導する意思と準備があれば、安心感を与えることができます。また、何かしらの不都合が生じた場合でも、誠実な対応があれば、その体験がポジティブな印象に変わる可能性もあります。

バリアフリー対応は、完璧な設備の整備だけでは成立しません。むしろ、利用者とのコミュニケーションを通じて信頼を築いていく姿勢こそが、最も重要なポイントです。こうした「心の対応力」があるかどうかは、店舗の価値を根底から支える要素になり得ます。

設計・施工段階で押さえておくべきこと

バリアフリー設計の初期段階から計画に組み込む

バリアフリー対応は、後からの補強や修正で対応しようとすると、コストがかさんだり、空間のバランスが崩れたりするケースがあります。だからこそ、設計初期の段階から「バリアフリーの視点」を組み込むことが重要です。動線の確保や通路幅の設定、入口やトイレの位置などは、設計時点で検討しておくことで自然な形で取り入れることが可能になります。

設備を設置するためのスペース確保や、配線・排水の位置なども事前に整理されていれば、後からの調整は最小限に抑えられます。バリアフリーを一つの「制約」としてではなく、空間づくりの基本要素として位置づけることで、店舗全体の完成度が高まります。

また、設計に関わる関係者全員がバリアフリーの目的や意図を共有することで、細部にわたって一貫した配慮が行き届く設計が可能になります。

法規制や助成制度を理解し、適切に活用する

店舗のバリアフリー化を進めるにあたっては、各自治体の基準や法規制を正確に理解することが求められます。たとえば、建築基準法やバリアフリー法などの関連法令には、施設の規模や業態によって適用範囲が異なる規定が含まれているため、設計段階での確認が欠かせません。

また、バリアフリー化に対応する設備導入においては、各自治体や団体が提供している助成金・補助金制度を活用する選択肢もあります。これらの制度は、要件や申請時期が定められているため、事前のリサーチと計画的な申請が必要です。制度を活用することで、費用面の負担を軽減しながら、より充実した環境づくりが実現できます。

設計事務所や施工会社と相談する際には、これらの制度や規定に詳しいパートナーを選ぶことも、スムーズな進行のポイントとなります。

業種特性に応じた柔軟な設計判断

バリアフリー対応においては、すべての要素を画一的に整えるのではなく、業種や店舗形態に合わせた「柔軟性」も重要です。たとえば、カウンター中心の小規模店舗と、テーブル席が主の中規模店舗では、求められる設計要件が異なります。必ずしも全ての設備を導入することが最適とは限らず、スペースや動線の制約に応じた工夫が求められます。

そのため、理想を詰め込むのではなく、「今の運営スタイルに合った対応」からスタートする考え方も有効です。必要最低限の整備から始め、段階的に対応範囲を広げていくという方針であれば、無理なく現実的な導入が可能になります。

バリアフリー化は、単なるハード面の話ではなく、店舗の運営方針やサービス設計と深く関係しています。設計・施工段階でその位置づけを明確にしておくことで、店舗の方向性に合った自然な対応が可能になります。

利用者の声を反映し改善を続ける

一度の導入で完結させないという考え方

バリアフリー対応は、初期設計や設備導入だけで完成するものではありません。実際に店舗を利用する人の体験を通じて見えてくる課題や、想定外の使いづらさが存在することは少なくありません。そのため、「導入して終わり」という姿勢ではなく、「運用しながら改善していく」ことを前提とした柔軟な体制づくりが求められます。

例えば、店舗内のスロープの勾配や、トイレの位置、メニュー表の視認性などは、設計時点では問題がないと思われても、実際の利用者のフィードバックによって改良点が明らかになるケースがあります。こうした実体験に基づく声を受け入れる姿勢が、真のバリアフリー実現に向けた第一歩です。

フィードバックの仕組みをつくる

利用者の意見を的確に把握するには、意図的にフィードバックを得られる仕組みを整備する必要があります。たとえば、アンケート用紙や店頭での意見ボックス、公式サイトでの問い合わせフォームなど、利用者が気軽に意見を伝えられる方法を複数用意しておくことが有効です。

また、スタッフが日常の接客のなかで利用者の声を聞き取る意識を持つことも大切です。直接的な言葉だけでなく、動作や表情から感じ取れる「使いにくさのサイン」にも気づけるよう、現場レベルでの観察力を育てることが求められます。

さらに、いただいた意見に対して改善の対応を行った場合は、そのことを発信していくことも信頼感の向上につながります。「意見を聞いて終わり」ではなく、「意見を聞いて行動した」という流れを見せることが、店舗と利用者の信頼関係を深めるきっかけになります。

継続的な見直しが店舗価値を高める

バリアフリーのニーズは一律ではなく、社会の変化や利用者の層の変化によっても変動します。例えば、ある時期には高齢者の来店が多かったが、別の時期にはベビーカー利用者が増えるなど、対象となる利用者の属性も常に一定とは限りません。

そのため、設備や運用面も「固定」ではなく、「変化に対応できる柔軟性」を持たせることが望ましいといえます。定期的に現状を見直し、小さな修正や調整を繰り返すことで、常に最適な状態に近づけることができます。

こうした積み重ねが、単なるバリアフリー対応にとどまらず、「配慮のある店舗」としての評価や口コミにもつながります。結果として、リピート利用や新規顧客の獲得といった面でもメリットが期待できます。バリアフリー化を「進行形のプロジェクト」として捉えることが、長期的な店舗価値の向上につながります。

バリアフリー対応で店舗の信頼と差別化をしよう

バリアフリー対応は、法的な義務や形式的な対策ではなく、利用者に寄り添う姿勢を店舗がどのように体現しているかを示す重要な要素です。小さな配慮の積み重ねが、来店者にとっての安心感につながり、結果的に「この店なら安心して利用できる」という信頼を育てる基盤になります。

特に、不安を感じやすい高齢者や障害のある人にとっては、店舗選びの重要な判断材料となります。こうした人々だけでなく、付き添いや家族、周囲の人々にも好印象を与えることができ、長期的なファンづくりにも寄与します。

バリアフリーに本気で取り組んでいる店舗は、まだ一部に限られます。そのため、明確に「誰にとっても利用しやすい店づくり」を打ち出すことは、競合店との差別化ポイントとして大きな意味を持ちます。

外観や価格では真似できない「安心と配慮」を提供することができれば、他店とは異なる価値を提示することになり、地域の中で選ばれる理由をつくることが可能になります。

また、バリアフリー対応は一過性の流行ではなく、社会的な価値観の変化とともに今後も重要性を増すテーマです。だからこそ、先を見据えた投資として捉え、積極的に取り組む価値があるといえるでしょう。

監修者

-

IDEAL編集部

日本全国の美容室・カフェ・スポーツジム等の実績多数!

> IDEALの編集者ポリシー

店舗づくりをプロデュースする「IDEAL(イデアル)」が運営。

新規開業、店舗運営のお悩みや知りたい情報をわかりやすくお届けいたします。